8月1日出大事!

提升自製率是苦口良藥?還是扼殺未來?

經濟部於8月1日宣布,未來國內車廠引進中國汽車品牌都要「自製率達標」,新制一出,瞬間譁然…。(文/Morning.W)

事前,就有同業就說「要出大事了」。經濟部產業發展署(產發署)邀請國內8家車廠,分別為和泰、福特六和、中華汽車、裕隆、鴻華先進、三陽、台塑、台灣本田,宣布未來由台灣車商進口零組件、在台灣組裝銷售的中國汽車品牌,必須逐年提高自製率,規範是第一年15%、第二年25%、第三年35%零組件必須在台灣生產,車廠簽署一份「在地化供應鏈合作價值比率承諾書」契約書。

這項政策會帶來什麼影響?台灣汽車產業被拯救?還是被孤立?

為什麼要設立自製率?

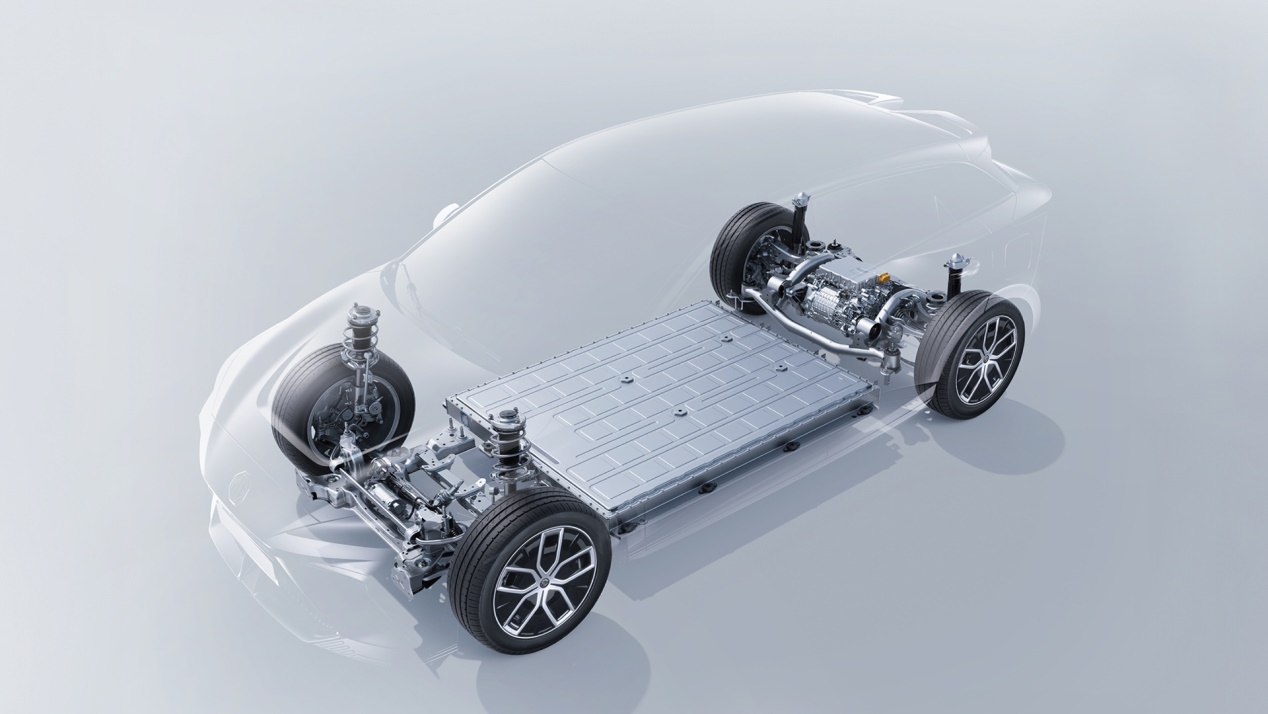

簡單來說,自製率就是自己製造零件的比例,為什麼要為一款車設立設自製率規範?因為自己無法完全打造這款車,卻又不是整車引進,既不能完全自製又不是進口車,很有趣吧!

MG汽車在台人氣強強滾,卻也是零組件自製率首當其衝者。

早期台灣缺乏造車技術,整車進口要打關稅成本過高,聰明的商人於是將車子拆開、引進,再自行組裝上市販售,這招被稱為CKD(completely-knocked-down完全散裝組裝)。為了防堵弊端,政府開始規定提升零組件自製率,一來是維持產業平衡,否則便宜大碗的CKD車款將衝擊在地產業。二來透過零件自製造,帶動零件供應商建設廠房、設備、Know How養成,讓台灣產業學習造車。

然而萬物皆漲,MIT台灣製造成本節節上升,CKD拆開引進在台組裝風氣再現,過去防堵的是汽車大國-日本,這次是新崛起的汽車大國-中國。沒有人不認為「在地化供應鏈合作價值比率承諾書」就是針對MG甚至是Volvo,因為中國汽車威力有夠強大。

引進零組件就不必大費周章設廠,節省的時間與成本十分可觀!

三年零組件自製率35% 做得到嗎?

第一年15%、第二年25%、第三年35%零組件必須在台灣生產,做得到嗎?在地生產零組件必須投入物資、設備、人力,能否做到政府規定?攸關汽車品牌自身的實行力,這就像學生與作業,夠認真,應能完成。

假如違反規定,結果會是如何?經濟部對應如下,若違反零組件自製率規定就會禁止業者從中國進口馬達、轉向裝置、車軸、車架等四項零組件,對於電動車來說,就是終止生產,下台一鞠躬。

最讓汽車廠商震驚的就溯及既往,「已上市車款」也必須跟進,影響最深的就是MG現行車款,包括剛剛在台上市的電動車MG4。對此政策,MG Taiwan於8月16表示將全力配合政府政策、後勤保修正常,剛上市的MG4因自製率不足暫時停產,影響甚鉅。

若違反零組件自製率規定就禁止業者從中國進口馬達、轉向裝置、車軸、車架等四項零組件,就不用玩了。

消費者要買便宜好貨 政府為什麼不從?

消息一出,消費者大嘆「沒有便宜大碗的汽車可買」,業界更暗自感慨被政府殺了個措手不及。我們不禁要問,消費者就是想買便宜大碗的汽車,為什麼政府就是不願順從民意?大家開心不是很好嗎!問題是,你所謂的大家不是大家。

任何一個國家設立關稅、自製率都是為了保護國內產業,政府決策必須是高位思考,往往要與業者、消費者拔河,出發點並非錯誤。就好比孩子吵著要喝珍奶、可樂,家長不能予取予求,而是要適度規範飲食,否則孩子健康堪憂,日後問題多多。

可以買到便宜大碗的汽車是消費者心願,但各國政府都不可以成為滿足消費者的”餵糖者”。

「在地化供應鏈合作價值比率承諾書」為汽車業者、零件製造商、消費者衍生正反論調,有人支持,有人反對,純粹是立場不同。持平而論,早年台灣設立零件自製率是因為工業基礎薄弱,缺乏造車能力。現在圍堵CKD主因是成本過高,台灣市場不夠大,徹底國產化的國產車根本不划算。

值得一提的是,這次針對的是中國汽車,這可是美國都得畏懼的世界強權!姑且不論政治因素,近兩年在台熱銷的MG已讓人感受中國車有多強大,你可以說「乾脆不設關稅,通通引進讓消費者選擇。」這番痛快言論起自人心,當你可以買到便宜的汽車,在汽車產業上班的親人卻相繼失業,這樣好嗎?

在地設廠可以增加就業機會,箇中關係交錯複雜,一點也不簡單。

至於政府為什麼要保護國產車?我們還需要國產車嗎?這是另一個議題,下次聊。